レイアップ様での会議の様子

レイアップ様での会議の様子

ライオンズ若手歴史チーム所属、盆踊りDJ鈴木です!

今回の記事では、日本の素晴らしい文化を世界に広めるべく

フランスを訪れる仲間の活動を紹介します。

氏の情熱から誕生した文化ライオンズ×外部協力団体の編集チームの話と

その挑戦する姿から日本と世界をつなぐ新たなヒントを浮き彫りにします!

熱いレポート記事と最新アニメトピック、そして今夏注目のイベント紹介を

ご覧ください♪

◎歴史団体ヒストリンク斎藤氏、今月末にフランスへ訪問

in 株式会社レイアップ会議室、熱意の3時間生レポート

昨年『どうする家康』連載記事(歴獅子シリーズ)を手掛けるなど

東京文化ライオンズ若手チームと強力なタッグを組んでいる

ヒストリンクの斎藤さんが今月7/17からフランスを訪問することになりました!

今回の訪仏には二つ目的があります。

一つはフランスの歴史スポットを訪問し、

日本や現地の方の旅の便宜をはかること。

そしてもう一つは、日本の文化や歴史コラムを載せた

英語版の日本文化紹介冊子を制作し、

そちらを現地の日本語学校や個人書店にて取り扱ってもらう、

そのためのご縁づくりに取り掛かることです。

今回もライオンズ若手チームと斎藤さんがチームを組んでいます!

ライオンズ若手&仲間で記事を書き、

そちらを斎藤さんに現地へ持参してもらう形でのコラボレーションです。

今回は初めての海外での挑戦という事もあり、

まずは現地の方との関係を構築していくことも重要。

日本国内には昨年度の活動から様々な方とのご縁が作られてきていますが、

海外事情に関してはまだまだ手探り状態です。

今回は日頃から懇意にさせていただいている特撮監督の畑澤和也氏のご厚意で、

バンダイと協力関係にある株式会社レイアップさんの会議室をお借りしてミーティングを実施しました。

今回の旅の目的、執筆する英語冊子の内容、そしてそれをどのように海外の人に伝えていくか。

これらについて手探りながらも内容の濃い話し合いを、6人ほどのメンバーで行ってきました。

メンバーには、江古田のご当地ヒーロー「エコダイザー」を手掛ける日大OBの若手、

個人としてゴスロリ文化の紹介冊子を海外の方へ800部売り上げる実績を上げたクリエイター、

ご家族でアニメ制作に関する個人会社を経営されている昭和レトロ好きな国際派練馬女子

レイアップのCGデザイナーの方など。

海外活動も長い畑澤監督の知り合いの方がZOOM参加もしてくださり、

海外活動のレクチャーも受けつつの初回にして大変綿密な作戦会議となりました!

ミーティング終了後にも今後の様々な話で盛り上がり、

7/8(月)には再度の打ち合わせが行われる予定です。

こちらではフランス「ジャパンエキスポ」の運営メンバーとして長年の活動も行っている

ピエール・ジネル氏をお呼びして、現地での動きの再確認を行う予定です。

【参考】

株式会社 レイアップ

https://layup.co.jp

ヒストリンク「歴史の総合問題解決会社」

https://histlink.net

領域研究:ピエール・ジネルさん

https://blog.t-kougei.ac.jp/animation/2016/05/09/3974/

『逃げ上手の若君』の広告 in 渋谷

『逃げ上手の若君』の広告 in 渋谷

◎ヒストリンク齊藤氏、アニメ『逃げ上手の若君』の「監修協力」に!

齊藤さんは現在、鉄鋼分野の業界新聞のライターを続けながら、今年春にヒストリンク(https://histlink.net)を株式会社化。

業務としては、日本各地の神社・仏閣のパンフレット作成依頼などを受けつつ、自治体からの依頼で歴史講演会への講師派遣や様々な会社の社史作成などを行っています。

大学時代から南北朝時代への興味が強く、卒業論文のテーマとして扱うほか、

自身も「南北朝マニア」として長年活動を行い、歴史業界初の南北朝専門新聞「南北朝タイムズ」を発行するなど精力的な取り組みを行ってきました。

南北タイムズ 第19号

南北タイムズ 第19号

そんな氏のユニークで時代を先取る活動にいよいよ時代が追いつきました。

現在集英社で大人気連載中の『逃げ上手の若君』という作品が、7月6日よりテレビアニメ放送開始となりました!

【公式サイト】逃げ上手の若君

https://nigewaka.run

そちらの歴史考証などに関わる監修協力として、齊藤さんも番組制作に関わっております。

番組EDでのテロップに名前が掲載されているかもしれませんので、歴史好きなライオンズ諸氏はぜひチェックのほどよろしくお願い申し上げます:D

齊藤さんの南北朝による地域振興の熱意・挑戦は、関東だけでなく近畿や九州でも

南北朝のご縁を作り、10月には第3回南北朝フェスも開かれる予定です!

【参考①】

南北朝時代の日本最大級!歴史イベント 第3回南北朝フェスin諏訪

2024年10月5-6日(土・日)@諏訪市・すわっチャオ(5日)、伊久美(6日)

https://nanbokucho.com/outline/

☆1日目申込

https://peatix.com/event/4021957

☆2日目申込

https://peatix.com/event/4024118

今回のアニメ「逃げ若」の放送に合わせて

南北朝タイムズでも逃げ上手の若君の特集が掲載されています。

公式から掲載許可の出ている情報や、北条時行役・結川あさき氏、雫役・矢野妃喜氏からの特別メッセージなど、内容が盛り沢山ですのでぜひご確認くださいませ!

詳細は

公式LINE https://lin.ee/2VGrm5A

もしくはX(旧twitter:

@chikunda1882

こちらからよろしくお願いします:D

――――――――――――――――――――――――

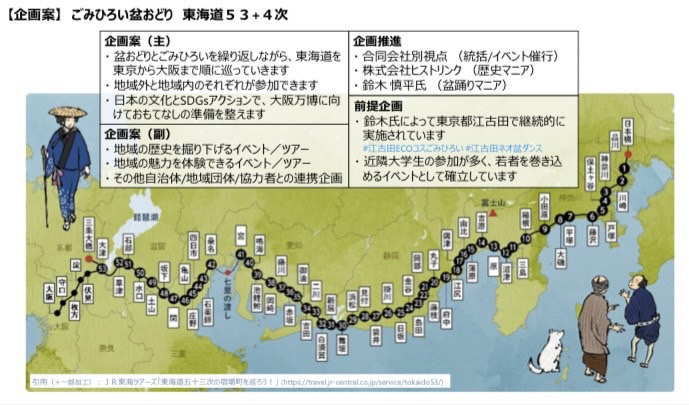

【ライオンズ×日本文化×国際交流のご案内!】

【7/27(土)練馬区江古田にて海外留学生と国際交流トーク会】

東京文化ライオンズクラブにやってくる

海外留学生の方をアテンドして

都内5日間観光&座学を体験してもらう

アクティビティを行います。

これは民泊へ一緒に泊まり様々な場所を案内して

日本という国とその国の社会についてを

修学旅行のように学んでいただく取り組みです。

5 日間で他にも上野浅草秋葉原代々木などを回るのですが、

そのうちの27日(土)を練馬(江古田)の日にしようと考えており、

自分たちの本拠地でごみ拾いやコスプレ文化、街づくりなど

体験&文化紹介をしようと考えております。

つきましては、外国の方と一緒に会話しながら

日本文化×海外文化について考える会を開き、

そこに参加してくださる方を募集したいです!

英語に興味がある・国際交流に興味がある

・日本のこれからの社会を考えてみたい

などの方がいたらぜひこの日は江古田の町に遊びにきてください♪

英語力に不安があっても大丈夫です。その場でみんなで通訳しながら

相互に親睦を深める楽しい回にしようと考えています。

・同日にはコスプレごみひろいも開催しますので、

よかったらこちらもご参加ください:D

(コスプレなしでも参加大歓迎です!)

コスプレごみひろいの詳細は

twitter(X):

@ekodagomihiroi

――――――――――――――――――――――――

以上様々な歴史トピックについて盆踊りDJ鈴木がお届けしました!

地域や国の境界線を超えて文化発信を続ける東京文化×若手チーム

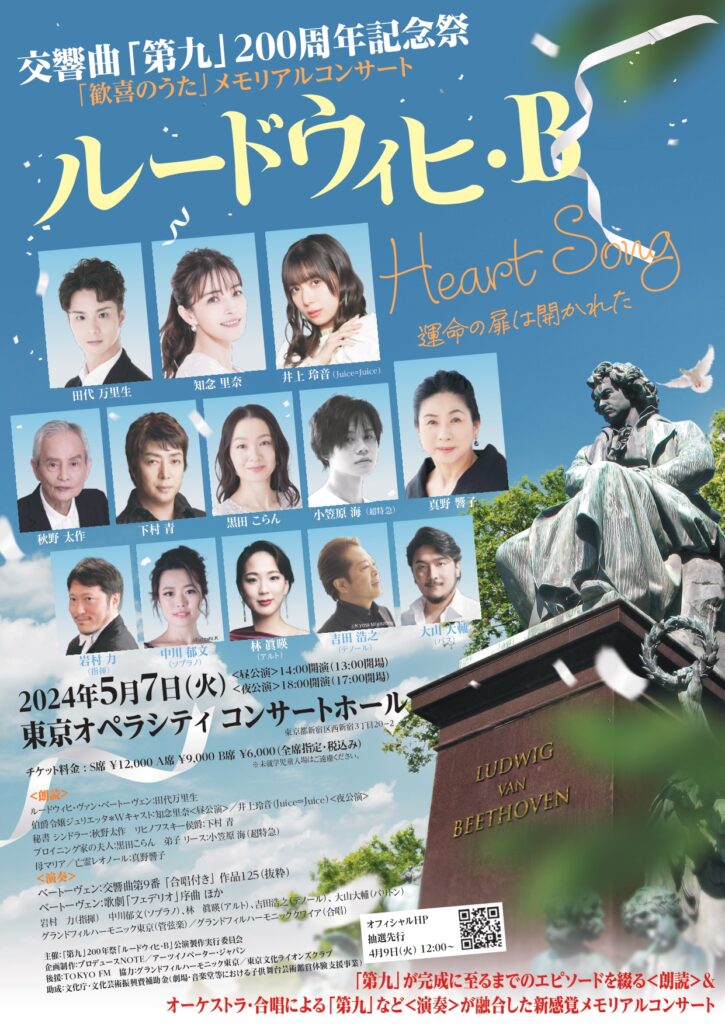

今年は8/24,25には上野でも大盆踊り大会を行いますので、

そちらも宜しくお願いします♪

ごみ拾いのボランティア活動として

8/10(土)に学生団体がごみひろいシンポジウム(Welness Life Sumit)を開催。

早稲田、上智、白百合など5大学が参加。目標参加規模100人。こちらに鈴木もアドバイザー参加します。

国際交流からボランティアまで、さまざまに活動を頑張らせていただきます!

今後ともよろしくお願い申し上げます:D

東京文化LC ライオンズ若手歴史チーム L鈴木慎平